張宗子讚惜的女伶朱楚生,下戲後的本人,色不甚美,但卻有絕世佳人都沒有的風韻。這超越美的迷人,他用「楚楚謖謖」形容。這四字一詞是張宗子原創,錄在現代成言詞典,千篇一律定義成「風度清雅高邁」。無比的風韻是清雅高邁的樣子?與其說這是楚楚謖謖的解釋,不如說是最初的釋意者,根據張宗子的前後文,寫下自己對女人風韻的最高級說法。

「楚楚」出自《詩經》國風裡的曹風。

蜉蝣之羽,衣裳楚楚。心之憂矣,於我歸處。

蜉蝣之翼,采采衣服。心之憂矣,於我歸息。

蜉蝣掘閱,麻衣如雪。心之憂矣,於我歸說。

想像昆蟲色澤鮮豔的羽翅,造物者最不可思議的圖案配色和鱗粉光澤,楚楚的雙音傳達出天然的靈動,但又因為「蜉蝣」的朝生暮死,又有瞬間即逝的嘆息。美如蜉蝣羽鱗的衣裳,包裹其中的死者有如沈睡。而「謖」是「起」的意思,與楚楚疊出兩字雙音,舌尖在口腔微移改變子音,低低高高短短促促,是目光取代光線遊移彷彿覆著亮片的精緻表面,光澤變化隨之而起,閃閃爍爍,精靈般耐人尋味。朱楚生在台上,性命於戲,下全力為之,她是引領觀眾進入戲裡世界的靈媒,眾人神往的焦點;台下,她依舊讓人目不轉睛。楚楚謖謖是她被看時才出現的光彩,看不盡又隨時會消失,所以更不得不凝視之。奇妙發光體朱楚生,張宗子細究光源,「其孤意在眉,其深情在睫,其解意在烟視媚行」。朱楚生細細的眉一皺一摺,表情了心中恨(綜合千種情緒而成的最強烈一道鋒利);長長睫毛下汪汪黑眸,含著情感的深度;而能解人意的烟視媚行,卻是什麼樣子?

「烟視媚行」語出《呂氏春秋》「審應覽」之下的「不屈」,有關新婦進門時的舉止。詞書的解釋有「害羞不自然的樣子」,「微張眼睛,緩慢行走,形容新婚婦女舉止安詳的姿態」。朱楚生以嬌羞新婦之姿解人意?若以望文生義法,朱楚生迷離的注視和柔媚的舉止迷惑了身邊的人,他們在她身上都看到對自己心思的回應。楚楚謖謖朱楚生,是這樣照亮了人們的意圖?

不如回到煙視媚行的源頭。白圭批評惠子跟他第一次見面表現得太過份,他用了一個比喻:「有人有新取婦者,婦至,宜安矜,煙視媚行。豎子操蕉火而鉅,新婦曰:『蕉火大鉅。』入於門,門中有歛陷,新婦曰:『塞之,將傷人之足。』此非不便之家氏也,然而有大甚者。今惠子之遇我尚新,其說我有大甚者。」意思是新媳婦過門,最好安靜矜持。進門時有豎子操弄蕉火太大,因此起.煙.了,新婦教訓他:蕉火太大。過門時,門中有缺陷,新婦開口說 :塞起來,這會傷到人足。她說的對夫家不是不好,但在過門時說太過份了。識大體的新娘子應該烟視媚行,先讓婚禮完美進行,即使有烟,照樣前視,即使門有缺口,也好好走過。

朱楚生善解人意的「煙視媚行」,非含羞帶怯,非嫵媚動人,而是知道每個情境裡她的角色,完美拿捏。在台上傾全力讓人物非她不活,在台下與仰慕者相處時,敏感的她感應他們的期待而發出旁觀者心目中的朱楚生之光。張宗子幫她訂正過的曲白錯誤,她「必改削如所語」——「改削」,帶著刀的取捨意志,必須整體修改表現才能讓訂正過的曲白自自然然像她詮釋的角色所說出的話。這不僅是在台上,台下進行的煙視媚行,她未嘗不用心即興「改削」了自己以促使情境圓滿。

然而與張宗子一起,朱楚生「多坐馳,一往深情,搖颺無主」。「無主」,那一刻心中無角色佔據,她徜徉深情海,心境澄明,徹底忘懷。是張宗子比朱楚生更懂得煙視媚行,為她營造無比自在空間,得以真正卸下粉墨喘一口氣?朱楚生聽到自己的呼吸聲,感動落淚。還是朱楚生聰靈到特別為張宗子演出一幕莊生戲,讓他覺得自己獨一無二?

在定香橋,太陽移入申時,光線漸次弱下,湖面生煙,林木深處幽幽冥冥,應該還有秋天驟涼的蕭瑟感,朱楚生低頭不語,泣如雨下。張宗子問原故,她作飾語帶過。她的真心話,沒有對象可說。這時,陳洪綬,曾波臣,趙純卿,彭天錫,楊與民,陸九,羅三,陳素芝上場,張宗子留他們同飲,朱楚生回神,水袖翻飛,美風韻侍坐,曖曖含光。

那晚畫家作畫,樂手吹彈,伶人表演,朱楚生和陳素芝同串調腔戲,都「絕妙」。不期而遇的精采聚會重現在《夢憶》的第十七篇,後於湖心亭的雪夜,早於熱鬧的秦淮河河房,再經過兗州閱武,牛首山打獵,城郭人民,目不暇給的張宗子輝煌崇禎時代,然後接著彭天錫的獨腳戲,朱楚生單獨上場。她在定香橋的淚容,從始於不繫園紅葉終於定香橋聚會更完整的那一天中剪影出,她幾乎都要說出來,再等等,眉細恨分明,呼之欲出,但時機過去了。朱楚生還是忍住了心裡話。張宗子將朱楚生的深刻印象剪輯成她的專篇,在他為她編的深情戲裡,女主角最後「勞心憐憐,終以情死」。不必交待多餘的故事,朱楚生應對世界,折磨而亡。

定香橋軌跡

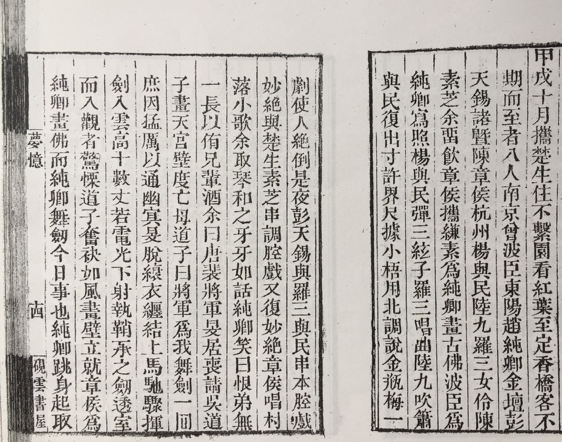

崇禎七年(1634)十月,張宗子攜女伶朱楚生到西湖不繫園看紅葉。下午,轉到定香橋。日哺煙生,林木光影幽幽,朱楚生陷入自己的世界,低頭不語,淚如雨下。他問緣故,楚生用些說詞掩飾。在莫名感慨之極,陳洪綬、彭天錫等八人意外出現,心情轉調揚升;那個晚上, 藝界繁星輝煌其夜,痛快難忘。

這段有聲有色的回憶,在《夢憶》首度出現,晚年編寫《西湖夢尋》突兀地放在「于墳」相關的詩文最後,題為〈定香橋小記〉。王文誥安排在《陶庵夢憶》卷四第一,篇名定為〈不繫園〉,位置偏離了重心。

明亡,前生印象急湧而出,回憶不及名;數十年後,還生文沈澱如一顆結晶,與忠臣于謙的千古事蹟相比是那麼輕、小、一己,能安插入《夢尋》的唯一名目是定香橋在于墓附近,因此必須以地點為篇名又彷彿如此不重要而「小記」。老宗子懷舊了,當年夢憶之轟動沈默了。從于墓往東移步,定香橋為何不是那夜絕唱的憑弔處,無墓之墓,人物俱成鬼,惟有強烈刻劃欲望留下的無關忠孝純屬生命精華之記,如斐旻將軍執入天空數十丈的寶劍,「以通幽冥」。

在定香橋,陳洪綬帶了縑素為趙純卿畫古佛,肖像畫家曾鯨為趙生寫真。一夜之間,古佛和寫真都完成了?假定那天高昂興致使一切一氣呵成沒有遺憾,兩位畫家毫不遲疑地運筆,佛和趙生面容在素帛上如奇蹟出現。而張宗子箱中累積的一百一十幀陳章侯未完之作,大概也是這般相聚場合,大畫家興之所致揮毫,興之所竭停筆,一百一十幅的待續,也是一百一十回「先月早歸」(月亮還沒西沈就提早回家,八卷夢憶/陳章侯)意猶未盡的時光。

朱楚生,不繫園/夢憶

與陳章侯/瑯嬛文集/書牘

〈眉細恨分明〉/張子詩粃

夢十二止 續夢

硯雲版的「科套之妙」,

在王本中變成「科白之妙」。

朱楚生

謖:音「素」

張宗子原文為「余留飲」。留飲意味著他和朱楚生已在飲,或準備飲,眾人出現,便留他們下來共渡歡樂時光。張宗子不可能自己背著酒器菜餚,朱楚生也不可能,所以張宗子出遊,是在家僕簇擁中。這群「小傒」在張宗子的文字裡時不時出現,但多半時間隱形,像幕後工作人員讓主人的戲精采進行。但是在古畫裡,在山林中品茗,對飲,彈琴,坐馳的文雅君子,身邊都有一兩個小童在煮茶,扛物,幹活,是不可或缺的人物。如果沒有他們,畫中的高逸之士,恐怕都要惶惶不安,某種閒遠的氛圍要失衡了。畫似乎必須表現出視覺上文人生活的重要元素,但書寫中卻自動減去閒雜人等,只留下跟心中的感覺呼應的人。